4 Eckpunkte des Qualitätsmanagements in der Praxis

4.1 Unternehmensleitung und Unternehmenskultur

Systematische Qualitätsförderung mit dem Ziel eines umfassenden Qualitätsmanagements ist eine Führungsaufgabe.

| Die Unternehmensleitung (Praxisinhaber, Geschäftsführung von Praxisnetzen) muss persönliche Verantwortung für das Management-System sowie für das Erreichen definierter Ziele tragen und diesbezüglich eine aktive Vorbildfunktion übernehmen. |

Dies setzt sowohl die Bereitschaft zu grundlegenden Veränderungen als auch zur Pflege einer kontinuierlichen, qualitätsorientierten Unternehmenskultur und eines problemorientierten Projektmanagements voraus.

Zu den konkreten Leitungsaufgaben des Praxisinhabers im Rahmen des Qualitätsmanagements gehört, dass er

- die medizinischen Versorgungsleistungen und deren Organisation unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Medizin qualifiziert verantwortet,

- sich um die Belange und Bedürfnisse der Patienten und Mitarbeiter sowie externer Kooperationspartner bemüht,

- die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter garantiert,

- die Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben zum Qualitätsmanagement sicherstellt,

- den Verbesserungsprozess und die Mitwirkung daran fördert, indem er geeignete Ressourcen zur Verfügung stellt und allen Mitarbeitern Unterstützung gewährt,

- die Anstrengungen und Erfolge der Mitarbeiter anerkennt und würdigt,

- sein Engagement für eine qualitätsorientierte Unternehmensführung sichtbar unter Beweis stellt.

Tab. 4.1: Eckpunkte erfolgreicher Qualitätsprojekte (modifiziert nach [27])

| Unternehmenskultur |

Unterstützung für das Qualitätsprojekt durch die Unternehmensleitung und die betroffenen Mitarbeiter Definition klarer, nachvollziehbarer Werte und Arbeitsziele Darlegung der Entscheidungsgrundlagen Breite Information aller an den Veränderungen beteiligten Mitarbeiter Bereitschaft und Zeit zur offenen Diskussion und zur Transparenz |

| Projektmanagement |

Klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten Motivierte Projektgruppe (Zusammensetzung, Größe der Gruppe) Überschaubare Projektdauer Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen Breite Information aller an den Veränderungen beteiligten Mitarbeiter Strukturierte, effiziente Projektarbeit (PDCA-Zyklus) |

4.2 Leitbild und Unternehmensstrategie

Systematische Qualitätsförderung kann in der Praxis letztlich nur funktionieren, wenn die Prinzipien Teil des Selbstverständnisses aller Beteiligten und integraler – nicht zusätzlich erforderlicher – Bestandteil der täglichen Routine werden.

| Deshalb ist das gemeinsame Entwickeln von Qualitätsgrundsätzen, nach denen sich Arzt und Mitarbeiter richten wollen, in Form eines "Praxis-Leitbildes" wichtiger Baustein des Qualitätsmanagements. |

Das Leitbild beschreibt dabei Daseinszweck, Wertesystem und strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die Art und Weise der Verwirklichung dieser Aspekte. Auch aus Marketinggründen ist es wichtig, ausdrücken zu können, was das Praxis-Profil ausmacht und auf welches unternehmerische Ziel hingearbeitet werden soll [33].

Durch gemeinsame Formulierung des Leitbildes legt sich das Praxisteam auf die Darlegung von Einstellungen und Zielsetzungen der Mitarbeiter sowie von Aufgaben und Schwerpunkten der Organisation als Eckpunkte einer Unternehmenspolitik fest.

Sind die Leitsätze exakt ausformuliert und in Form einer Unternehmensstrategie konkretisiert, dann dienen sie nicht nur als Handlungsanweisung für das gesamte Team einer Praxis, sondern auch als (Marketing-) Hinweise für die Patienten und nicht zuletzt als Kontroll-Instrument der vom Praxisteam angestrebten Qualität und Ziele [33].

Die Entwicklung und Realisierung einer Unternehmensstrategie, die auf effektives Qualitätsmanagement zielt, tragen nach Auffassung von Juristen auch maßgeblich zu Risikovermeidung und Schadensminderung – insbesondere bezüglich des so genannten "Organisationsverschuldens" – in Institutionen des Gesundheitswesens bei [7].

4.3 Patientenorientierung

Patientenorientierung in der Praxis bedeutet viel mehr als eine möglichst hohe Patientenzufriedenheit [31]. Die Patienten einer Praxis erwarten kompetente Ärzte, deren Wissen auf dem neuesten Stand ist, eine hohe Qualität der medizinischen Leistungen, positiv erlebte persönliche Kommunikation mit den Ärzten und dem Praxispersonal, umfassende und verständliche Informationen und exzellenten Service (siehe auch Kapitel 3).

Die Berücksichtigung von Aspekten der Patientenorientierung in einem Qualitätsmanagement-Programm ermöglicht eine bessere ärztliche Arbeit und auf Seiten der Patienten eine Verbesserung der compliance und concordance. Letzteres trägt dazu bei, vermeidbare Kosten zu sparen und das Fehlerrisiko zu senken. Concordance – also die Übereinkunft zwischen Arzt und Patient, wie ein Behandlungsablauf zu gestalten ist, setzt vor allem verständliche Information über mögliche Behandlungsoptionen sowie deren Nutzen und Risiken voraus.

Die nachfolgende Zusammenstellung zeigt Bereiche auf, in denen konkrete qualitätsfördernde Maßnahmen des gesamten Praxisteams Behandlungserfolg und Patientenzufriedenheit optimieren können.

Patientenorientierung in der Krankenversorgung (in Anlehnung an [2; 3; 24]) Ärztliche Beratung und Information

- Umfassende und verständliche Information des Patienten über die bestehenden Optionen sowie deren Nutzen und Nebenwirkungen

- Förderung der Handlungskompetenz des Patienten

- Gemeinsames Planen und Festlegen des Behandlungsprozesses durch Arzt und Patient unter Einbeziehung des Praxisteams

- Hinweise auf Organisationen der Selbsthilfe

- Hinweise auf weiterführende Informationen

Umgang mit dem Patienten

- Ersteinschätzen unter Berücksichtigung der Patientenmöglichkeiten (z. B. sprachliche Verständigungsschwierigkeiten)

- Intimsphäre und Vertraulichkeit respektieren

- Berücksichtigung der Patientenrechte

Untersuchungs- und Behandlungsablauf

- Nutzung bereits erhobener Befunde

- Durchführen der Patientenbehandlung unter Berücksichtigung der aktuellen medizinischen Evidenz (z. B. evidenzbasierte Leitlinien)

- Patientenschulung

- Systematische und standardisierte Dokumentation der Behandlung

- Maßnahmen zur Förderung der Patientensicherheit

- Systematische Koordination der Behandlungsschritte und der an der Behandlung Beteiligten

- Planen, Sicherstellen und Koordinieren der Weiterbehandlung

- Termingerechtes Bereitstellen und Übermitteln aller notwendigen Informationen für Patient und weiterbetreuenden Arzt

- Evaluation des Behandlungserfolges und der Patientenzufriedenheit anhand patientenrelevanter Messgrößen

Organisatorische Rahmenbedingungen

- Terminvergabe und Wartezeiten

- Vorbereiten der Behandlung (Patientenaufnahme)

- Erreichbarkeit der Praxis

- Datenschutz und Datensicherheit

Das Ausmaß der erreichten Patientenorientierung kann durch systematische Patientenbefragungen ermittelt werden und so dem Praxisteam eine wichtige Orientierung über die Sichtweisen der Patienten geben [10; 21]. Eingesetzt werden sollten validierte Instrumente, die möglichst auch ein Benchmarking ermöglichen. Der ZAP-Fragebogen kann incl. der Auswertungsroutine bei der KBV unter mbaschin@kbv.de angefordert werden.

4.4 Mitarbeiterorientierung

Praxisinhaber haben hohe Erwartungen an die Assistenzleistung ihres Personals; dazu zählen neben der fachlichen Kompetenz berufliches Engagement, unbedingte Patientenorientierung (Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, Schnelligkeit, Fürsorge, zuvorkommende Information), kostenbewusstes Arbeiten, vorbeugende Fehlervermeidung, Vermeidung von Haftpflichtfällen und positive Einflussnahme auf die wirtschaftliche Situation (modifiziert nach [16; 33]).

| Ein Qualitätsmanagement, das sich nicht nur als bloße Reaktion auf eine gesetzliche Forderung versteht, muss vor allem die Voraussetzungen für eine planvolle, kontinuierliche und zielorientierte Verbesserung der Qualitätsfähigkeit des gesamten Unternehmens schaffen. Ohne die Mitarbeiter ist dies nicht möglich. Deshalb propagieren alle Qualitätsmanagementkonzepte, dass – neben den Kunden/Patienten – die Mitarbeiter im Mittelpunkt der Bemühungen stehen. |

Mitarbeiterorientierung heißt, dass die Mitarbeiter nicht nur als "Mittel zum Zweck" betrachtet werden. Es geht vielmehr um die intensive Auseinandersetzung mit Themen wie Personalentwicklung, Teamentwicklung, Mitarbeiterpartizipation, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz. Dies ist zwar wesentlich aufwändiger, aber auch erfolgreicher, weil Arbeitszufriedenheit und Arbeitsproduktivität nachgewiesenermaßen eng miteinander verbunden sind.

Mitarbeiter wünschen sich eine konsequente Zielausrichtung der Praxis. Durch ein funktionierendes QM-System ist diese gegeben. Klare, eindeutige Anweisungen und Zielvorgaben, definierte Zuständigkeiten, Leistungsanerkennung, konstruktive Kritik, verbesserte Gruppenbeziehungen, standardisierte Schulungsinstrumente, Leitfäden und Handbücher erleichtern dem ganzen Praxisteam die tägliche Arbeit und können die Arbeitszufriedenheit erhöhen [16; 33].

Der Mitarbeiterorientierung in Praxis und Klinik dienen unter anderem:

- angemessene Personalausstattung mit aufgabenorientierten Qualifikationen,

- Stellenbeschreibung und Einsatzplanung,

- Nutzung von Arbeitsanweisungen, Leitfäden, Checklisten, Erinnerungssystemen,

- systematische Ermittlung des Qualifikationsbedarfs und daraus abgeleitete durch das Unternehmen finanzierte Fort- und Weiterbildung,

- Integration und Förderung der Mitarbeiter durch kooperativen Führungsstil, Nutzung von Anreizsystemen, Einhaltung geplanter Arbeitszeiten, systematische Einarbeitung der Mitarbeiter, geregelte Verfahren zum Umgang mit Mitarbeiterwünschen/-ideen/-beschwerden, regelmäßige Teamsitzungen und individuelle Fördergespräche mit Zielvereinbarungen, Mitarbeiterbefragungen,

- Pflege einer positiven Fehlerkultur,

- arbeitsplatzbezogene Mitarbeiterinformation,

- wertschätzender Umgang mit Mitarbeitern,

- Maßnahmen zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter (modifiziert nach [2; 24; 33]).

4.5 Qualitätsförderung der Arbeitsprozesse

Gute medizinische Leistungen entstehen in ambulanten Einrichtungen wie beispielsweise Praxen oder medizinischen Versorgungszentren nicht zufällig. Sie sind das Ergebnis einer mehr oder weniger vollständigen Planung all derjenigen Abläufe, die letztlich dem primären Ziel der Einrichtung, nämlich der Patientenversorgung, dienen. Dies betrifft nicht ausschließlich die Organisation der unmittelbaren Patientenbehandlung, sondern zielt auf alle relevanten Abläufe in einer Praxis ab. Das Management der medizinischen als auch der Servicedienstleistung ist deshalb in der ärztlichen Praxis gefragt [33]. Wirksame Maßnahmen zur Qualitätsförderung der Arbeitsprozesse dienen dabei sowohl der Optimierung der Praxisorganisation als auch der Arbeitszufriedenheit des Praxisteams, der Patientenzufriedenheit, dem effektiven Einsatz von Ressourcen und damit der Produktivität der Praxis.

Erfolgen die genannten Aktivitäten im Rahmen eines formalisierten Qualitätsmanagement-Systems, ist durch das Unternehmen darzulegen:

- wie die für erfolgreiche Arbeit wesentlichen Prozesse identifiziert werden,

- wie Prozesse systematisch gesteuert werden,

- wie Prozesse überprüft und Verbesserungsziele gesetzt werden,

- wie Prozesse durch Innovation und Kreativität verbessert werden,

- wie Prozesse geändert werden und der Nutzen der Änderung bewertet wird [11].

Gebräuchliche Instrumente und Maßnahmen zur Qualitätsförderung der Arbeitsprozesse in einer Praxis (nach [2]):

- Arbeitsplatzbeschreibungen, Organigramme

- Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen, Beschreibung von Standard-Arbeitsabläufen, Checklisten

- Pläne für internes und externes Audit, Protokolle mit Konsequenzen der ergriffenen Maßnahmen

- Beschreibungen der Kommunikation, der Besprechungskultur, der Informationssystematik

- Angaben zu Verzeichnis, Wartung und Spezifikation der medizinisch-technischen Geräte

- Angaben zu Verzeichnis und Nutzung der Räume, Lageplan zur Kennzeichnung von Gefahrenräumen

- Angaben zu Einhaltung der vorgeschriebenen Lagerhaltung und kontrolliertem Umgang mit Gefahrstoffen

- Angaben zu Umgang mit von Patienten beigebrachten Medikationen (Hyposensibilisierung etc.)

- Angaben zu Anforderungen von zu beschaffenden Produkten und Verbrauchsmaterialien

- Angaben/Maßnahmen zu Arbeitsschutz, gesundheitlicher Vorsorge, Verhalten bei Dienstunfällen, Notfällen

- Angaben/Maßnahmen zu Fehlervermeidung, Fehleridentifizierung, Umgang mit unerwünschten Ereignissen

- Beschreibung und Schulungen zu Informationstechnologien und -routinen

- Angaben und Schulungen zu Qualitätsverbesserungsmaßnahmen

4.6 Kooperationen mit externen Partnern

Qualitätsmanagement beinhaltet nicht nur die Optimierung der internen Abläufe, sondern darüber hinaus die systematische Information, Kommunikation und Kooperation mit externen Partnern.

Das Praxisteam ist immer gut beraten, wenn es die Ansprechpartner und Arbeitsschwerpunkte der kooperierenden Institutionen kennt und die wechselseitige Information und Kommunikation kontinuierlich pflegt.

Zu diesem Zweck führen manche Einrichtungen des Gesundheitswesens systematische Befragungen der Wünsche und Erwartungen ihrer Partner durch [16; 22; 29].

Beiträge des Praxisteams zur Gesundheitsförderung auf Gemeindeebene sind eine weitere Möglichkeit der Öffentlichkeits- und Kooperationspflege [32].

Für das erfolgreiche Miteinander zugunsten des Patienten ist gerade der professionelle schriftliche Informationsaustausch von zentraler Bedeutung [14; 28].

Tab. 4.2: Externe Partner der Praxis – Auswahl (nach [33])

|

4.7 Auswahl eines QM-Programms/QM-Verfahrens

| Die Entscheidung für die Etablierung und Ausgestaltung des Qualitätsmanagements in der Praxis kann letztendlich nur der Praxisinhaber als Unternehmer unter Berücksichtigung der individuellen Betriebssituation fällen. |

Als allgemeine Empfehlung zu speziellen QM-Programmen – z. B. von zertifizierungsfähigen QM-Systemen (siehe Kapitel 12) – kann für Praxen und Praxisnetze in Deutschland die Empfehlung ausgesprochen werden, sich einige Konzepte anzusehen und dann eines, das sich auf die individuellen Gegebenheiten anwenden lässt, auszuwählen. Da Qualitätsmanagement von allen Teammitgliedern in der Praxis umgesetzt wird, lohnt es sich, die Entscheidung, so weit möglich, im Team zu treffen. Während die Ziele der QM-Programme und -Verfahren höchst ähnlich sind, unterscheiden sich jedoch die Zugangswege, also die Art und Weise, wie Qualitätsmanagement in die Praxis eingeführt wird. Diese müssen sowohl auf die Praxisausrichtung, -größe als auch -arbeitsweise passen.

So werden sich Betriebe mit technischen Schwerpunkten (Zahnarztpraxen, Endoskopie, Labor, Röntgen) eher für den Aufbau der jetzt verfügbaren, von der Produktbewertung abgeleiteten QM-Programme (insbesondere DIN EN ISO) entscheiden als Gesundheitsinstitutionen mit eher "kommunikativen" Schwerpunkten.

Multiprofessionelle Einrichtungen (Arztnetze, Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren und Einrichtungen der Sozialversorgung, z. B. Altenheime) werden stärker an formalisiertem QM interessiert sein als Einzelpraxen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die zeitlichen, personellen und damit auch finanziellen Investitionen nicht unerheblich sind.

Die Entwicklung einer bestehenden Praxis- oder Klinikorganisation zu einem funktionierenden System der Qualitätsförderung im Sinne des Umfassenden Qualitätsmanagements kostet weitaus mehr Zeit, als üblicherweise von den Beteiligten selbst erwartet oder ihnen z. B. von Beratungsunternehmen versprochen wird. Aufgrund vorliegender Erfahrungen wird ein Zeitraum von etwa drei bis fünf Jahren kontinuierlicher Anstrengungen bis zum Nachweis eindeutiger Erfolge angenommen [13].

Ein vermeidbarer und zugleich häufiger Fehler bei der Etablierung von Qualitätsförderung in der Praxis ist die zu große Komplexität neu eingeführter Maßnahmen. Daraus resultieren nicht selten Demotivation und Enttäuschung bei den Beteiligten. Gerade neue Maßnahmen zur Qualitätsförderung sollten daher in Form überschaubarer, konkreter Projekte eingeführt werden. Die angemessene Schulung des Praxisteams bildet die Grundlage.

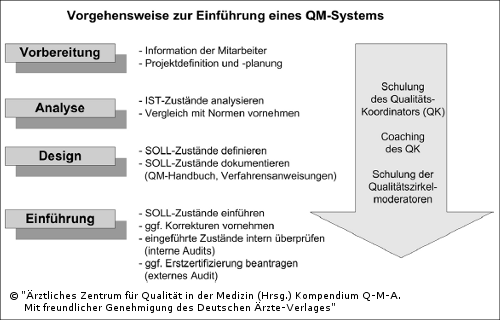

Abb. 4.1: Phasen der Einführung eines schulungsunterstützten QM-Systems (modifiziert nach [30])

In der Praxis fördern geeignete Anreizsysteme die Umsetzung von Konzepten zur Qualitätssteigerung. Sie sollten vor allem auch die Chance zu interkollegialem Erfahrungsaustausch und zu konkreter Hilfestellung für die eigene Praxis betonen.

4.8 Planung im Qualitätsmanagement

Konkrete Projekterfahrungen zeigen, dass eine durchdachte, ausreichend lang angelegte Planung vor Beginn eines Projektes zur Qualitätsverbesserung sinnvoll und wichtig ist.

Dies gilt sowohl für den Aufbau des Qualitätsmanagements in der Praxis als auch für die Folgeprojekte nach erfolgreicher Etablierung.

Dementsprechend empfiehlt es sich, vor Einführung eines Qualitätsmanagement-Programms oder -Projekts folgende Fragen zu bedenken und zu klären (modifiziert nach [13; 16; 33]):

- Was soll bearbeitet werden?

- Warum soll das Projekt durchgeführt werden (Optimierungsanalyse – nicht Defizitanalyse)?

- Welches Ergebnis soll erzielt werden (konkrete, eindeutig formulierte, messbare Ziele)?

- Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem konkreten Projekt und dem Leitbild bzw. der Qualitätspolitik der Organisation?

- Welche Maßnahmen und Instrumente sind voraussichtlich notwendig?

- Wie können durch das Projekt erzielte Verbesserungen aufgezeigt werden?

- Wer erklärt sich für die Durchführung des Projektes verantwortlich?

- Mit wem sollte das Thema gemeinsam bearbeitet werden?

- Wann soll das Projekt beginnen/beendet sein?

- Wird Unterstützung benötigt? Wenn ja, welche und durch wen?

- Wie soll die Bearbeitung des zu lösenden Projektes genau erfolgen?

- Wie lange wird die Bearbeitung schätzungsweise dauern (ggf. mit Spezifizierung der für Gruppensitzungen, Koordination, Schreibarbeit usw. nötigen Zeitstunden für Projektverantwortliche und -beteiligte)?

- Welche Sachmittel werden benötigt?

- Wie sollen Projektverlauf und Arbeitsergebnisse dokumentiert werden?

- Wie soll die Umsetzung der Projektergebnisse in tägliche Abläufe und die Aufrechterhaltung der erzielten Veränderungen erfolgen?

Tab. 4.3: Definition von Praxiszielen [33]

|

Ein "gutes" Ziel muss drei Kriterien genügen, um erfolgsmethodisch verwirklicht zu werden:

|

||||

| Ein Ziel muss realistisch, d. h. machbar sein; unerreichbare (utopische) Ziele frustrieren. Das Ziel muss einen zeitlichen Bezug haben, also planbar sein (Termine, Fristen). Ziele beschreiben auch den Weg zum Ziel und den gewünschten Endzustand: | ||||

| Was wollen wir erreichen? | schriftliches Definieren des Ziels | |||

| Wie wollen wir es erreichen? | schriftliches Definieren der Maßnahmen | |||

| Wann wollen wir es erreichen? | schriftliches Festlegen eines Zeit- und Kostenplanes | |||

| Wer soll welche Aufgaben übernehmen? | schriftliches Bestimmen der Verantwortlichkeiten und der Kontroll-Termine! | |||

Empfehlungen zur Erstellung des QM-Handbuchs einer Praxis [33]

- Das QM-Handbuch hat als Grundlage die Selbstdarstellung (Praxis-Chronik, definierte Unternehmensziele) und das Leitbild (die Philosophie und ethischen Grundsätze) des Praxisunternehmens.

- Der weitere Aufbau soll die Organisations-Struktur widerspiegeln.

- Die QM-Dokumentation umfasst z. B. Prozessbeschreibungen/ Verfahrensanweisungen (Ablaufbeschreibungen für bestimmte Tätigkeiten mit Darstellung der Verantwortlichkeiten, Angaben zu Qualifikationen, Aufgabenbereichen und Kompetenzen der Mitarbeiter – Was ist durch wen zu tun?), Arbeits- oder Prüfanweisungen (beschreiben genau die Durchführung von Tätigkeiten – wie genau wird etwas Schritt für Schritt gemacht), Vorgabedokumente, die zusätzlich beachtet werden müssen (z. B. Eichbestimmungen, Jugendschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, BG- und Hygiene-Bestimmungen), Checklisten (z. B. über die Vorbereitung bestimmter Untersuchungen).

- Das QM-Handbuch sollte vom Praxisteam zur Darstellung und Darlegung des Qualitätsprofils der Praxis (auch im Sinne der Außendarstellung und des Praxismarketings) genutzt werden.

- Die Sprache sollte einfach und klar verständlich sein.

- Ein gutes QM-Handbuch ist ein schlankes Handbuch! Weniger ist oft mehr.

- Dabei geht es in erster Linie um ein Organisations-Handbuch, das lebt und mit dem gearbeitet wird.

Sofern das Unternehmen ein formalisiertes Qualitätsmanagement-System praktiziert, werden die gebräuchlichen Strategien, Maßnahmen und Instrumente im Qualitätsmanagement-Handbuch der Praxis zusammengeführt. Dabei obliegt es dem Praxisteam, das Handbuch konsequent fortzuschreiben.

Das QM-Handbuch sollte so verfasst sein, dass neue Mitarbeiter bereits durch das Lesen Einblick in die Leistungen, Abläufe und Verfahren der Praxis oder Klinik gewinnen können. Die Dokumente des QM-Handbuchs dienen auch als Referenz für den Ablauf der Praxis und ihrer Versorgungsleistungen.

Im medizinischen Bereich kommt bei der Festlegung der Versorgungsleistungen der Aufnahme von Leitlinien, Vorschriften und Empfehlungen in das QM-Handbuch eine besondere Bedeutung zu [20].

4.9 Kooperative Versorgungsformen – Beispiel Medizinische Versorgungszentren (MVZ)

4.9.1 Hintergrund und organisationsrechtliche Aspekte

Im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung hat sich das Spektrum der so genannten kooperativen Versorgungsformen in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich erweitert. Hierzu zählen zum einen die Teilnahmeformen an der vertragsärztlichen Versorgung wie Praxen, Praxisgemeinschaften, Gemeinschaftspraxen, Ärztehäuser und Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und zum anderen neue Kooperationsformen wie Teilberufsausübungsgemeinschaften und Filialen. Darüber hinaus gibt es eine immer größer werdende Anzahl von Sondervertragsmöglichkeiten, die außerhalb des Kollektivvertragssystems geschlossen werden können, wie beispielsweise die Verträge zur Integrierten Versorgung.

Ärzten stehen durch das Vertragsarztänderungsgesetz mehr Möglichkeiten zur Kooperation und Anstellung von Kollegen zur Verfügung. Damit können in Zukunft auch MVZ-ähnliche Kooperationen im Rahmen anderer Teilnahmeformen an der vertragsärztlichen Versorgung aufgebaut werden. Die Zahl der MVZ ist 2008 weiter kontinuierlich angestiegen, gleichzeitig etablieren sich neue Formen der Zusammenarbeit. Ein effizientes Qualitätsmanagement ist für alle kooperativen Versorgungsformen ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Neue Versorgungsformen zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass die Anzahl der systematisch eingebundenen Akteure gegenüber früheren Formen verhältnismäßig hoch ist. Diese Akteure können sowohl innerhalb einer Institution tätig sein, wie dies beim MVZ der Fall ist, oder aber in unterschiedlichen Institutionen, wie dies bei den Verträgen zur Integrierten Versorgung vorgefunden werden kann.

Der Aufbau einer kooperativen Versorgungsform bedeutet, unabhängig von ihrer konkreten Ausgestaltung, immer eine Herausforderung an die Organisationsentwicklung. Qualitätsmanagement bietet ein wertvolles Instrumentarium zur Unterstützung dieses Prozesses.

Beispielhaft für unterschiedliche Formen der Kooperation in der vertragsärztlichen Versorgung sollen im Folgenden Konzepte, Umsetzung und Qualitätsmanagement im Rahmen der Integrierten Versorgung und insbesondere der MVZ dargestellt werden.

Das Konzept der Medizinischen Versorgungszentren ist im Kontext des GKV-Modernisierungsgesetzes (GMG) 2004 entwickelt worden. Modell waren unterschiedliche Typen von Polikliniken, deren Struktur an die heutige Versorgungsrealität in Deutschland angepasst wurde. Geschichtlich reichen die Vorbilder der Polikliniken bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts zurück.

Außer Vertragsärzten und ermächtigten Ärzten können nun auch Medizinische Versorgungszentren an der ambulanten Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten teilnehmen.

Im Gesetzestext § 95 SGB V heißt es dazu: "Medizinische Versorgungszentren sind fachübergreifende medizinische Einrichtungen, in denen Ärzte, die in das Ärzteregister nach Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 eingetragen sind, als Angestellte oder Vertragsärzte tätig sind." Ärztinnen und Ärzte müssen sich somit nicht mehr – wie bislang vorgeschrieben – als eigenständige Praxisbetreiber niederlassen, um an der ambulanten Versorgung teilnehmen zu können. Die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums kann durch Vertragsärzte oder durch Krankenhäuser erfolgen. Dadurch ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, stationäre und ambulante medizinische Versorgung besser zu verzahnen [26].

Medizinische Versorgungszentren heutiger Prägung stellen eine von mehreren organisatorischen Möglichkeiten dar, Integrierte Versorgung umzusetzen. Der spezifische Vorteil der Medizinischen Versorgungszentren ist die räumliche Nähe, die eine besonders effiziente Integration der medizinischen – ärztlichen und nichtärztlichen – Leistungen erlaubt. Gleichzeitig entstehen dadurch jedoch entsprechende organisatorische Anforderungen. Diese Anforderungen betreffen in erster Linie eine eindeutige, verlässliche interne und externe Kommunikation, eine Optimierung der Prozesse sowie eine optimierte Schnittstellensteuerung. Grundsätzlich handelt es sich dabei um dieselben Anforderungen wie bei der Einführung und Ausgestaltung eines Qualitätsmanagements (QM).

Der Nutzen von QM wird sich jedoch in einem MVZ möglicherweise schneller und deutlicher zeigen, da in komplexeren Strukturen die Notwendigkeit von synchronisierten Abläufen noch offensichtlicher ist. Unter diesem Aspekt ist kontinuierliches und systematisches Qualitätsmanagement nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, um das den neuen Versorgungsformen innewohnende Potential im Hinblick auf effizienten Ressourceneinsatz und Qualitätsverbesserung durch Koordination zu nutzen. Damit wird QM zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor für MVZ und Integrierte Versorgung.

Medizinische Behandlung innerhalb der Verträge zur Integrierten Versorgung oder in MVZ muss, in Übereinstimmung mit den anderen Versorgungsformen, den allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnis und des medizinischen Fortschritts erfüllen. Es muss darüber hinaus eine am Versorgungsbedarf der Versicherten orientierte Zusammenarbeit zwischen allen Leistungsanbietern erfolgen, einschließlich der Koordination über verschiedene Versorgungsbereiche mit einer jeweils ausreichenden Dokumentation, die allen an der Versorgung Beteiligten zur Verfügung steht [26]. Somit gilt nicht nur die Verpflichtung zur Einführung eines internen Qualitätsmanagements (§§ 135a und 136a SGB V), sondern, sofern ein Vertrag zur Integrierten Versorgung besteht, wird nach §§ 140a-d SGB V zusätzlich die Erstellung und Nutzung von Behandlungsalgorithmen gefordert.

4.9.2 Integration im Medizinischen Versorgungszentrum

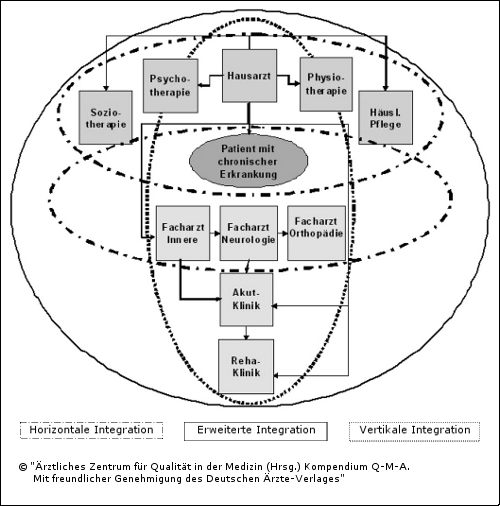

Ein MVZ kann horizontale Integration, das heißt Integration innerhalb einer Versorgungsstufe, vertikale Integration, das heißt zwischen unterschiedlichen Versorgungsstufen oder erweiterte Integration, das heißt eine Kombination von beidem realisieren (siehe auch Abbildung 4.2).

Die vom MVZ erbrachten Leistungen müssen laut Gesetzestext fachübergreifend sein. Das spezifische Merkmal der MVZ ist dabei die "Versorgung aus einer Hand" [9]. Im Vordergrund steht die "Vernetzung verschiedener ärztlicher Fachrichtungen, um eine optimale Abstimmung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen institutionell zu garantieren" [6]. Dies ist insbesondere bei der Behandlung komplexer Krankheitsbilder älterer und multimorbider Patienten von Bedeutung. Eine enge Zusammenarbeit der ärztlichen Professionen mit anderen Gesundheitsfachberufen gehört dabei ebenfalls zu einem umfassenden medizinischen Konzept für die ambulante Betreuung multimorbider Patienten.

Abb. 4.2: Formen der Integration [26]

Durch verbesserte Zusammenarbeit von Ärzten und Physiotherapeuten können beispielsweise Arbeitsunfähigkeitszeiten verkürzt oder durch die optimierte Kooperation mit ambulanten Pflegeeinrichtungen können Krankenhausaufenthalte vermieden werden. Auf diese Weise ist es möglich, Optimierungspotenziale sowohl im Hinblick auf die Organisation der Abläufe als auch bezüglich der Kosten zu erschließen.

Auch im Rahmen weniger komplexer Erkrankungen ist eine enge Zusammenarbeit von unterschiedlichen Disziplinen wie beispielsweise Gynäkologen, Internisten, Radiologen und Chirurgen aus folgenden Gründen von Vorteil [5; 6]:

- medizinische Kompetenz unterschiedlicher Professionen wird unter einem Dach konzentriert,

- durch kurze Wege zwischen den einzelnen Ärzten und weiteren Leistungserbringern wird Zeit eingespart,

- intensivere Kommunikation zwischen den Leistungserbringern wird gefördert,

- strukturierte Behandlung durch enge Zusammenarbeit der Leistungserbringer und Einigung auf gemeinsame Behandlungsalgorithmen wird realisiert,

- Doppeluntersuchungen werden vermieden und dadurch Behandlungskosten verringert,

- Abstimmung der Therapien zwischen den unterschiedlichen Leistungserbringern wird verbessert (beispielsweise Abstimmung der Ärzte bzgl. der Medikation der Patienten),

- das medizinische Personal wird von Verwaltungsaufgaben entlastet,

- Medizintechnik, Einkauf und Marketing werden gemeinschaftlich genutzt,

- Öffnungszeiten für Patienten und

- Arbeitszeiten für die Angestellten werden flexibilisiert.

Empfehlenswert ist die Realisierung dieser Vorteile im Rahmen eines Qualitätsmanagements. Auf diese Weise können gemeinsam abgestimmte Leitlinien oder Behandlungsalgorithmen für spezifische Krankheitsbilder, die neben den einzelnen Prozessschritten auch Verantwortlichkeiten, erforderliche Qualifikation und Ressourcen festlegen, die Prozesse optimieren, die Transparenz erhöhen und die Qualität verbessern. Wesentliche Voraussetzung für reibungslose Abläufe stellt dabei ein gemeinsames Informationsund Dokumentationssystem dar, denn nur auf der Grundlage gemeinsam verfügbarer Information lassen sich intersektorale und interdisziplinäre Behandlungsalgorithmen realisieren. Als Grundlage solcher Algorithmen sind lokale Adaptationen von Leitlinien, zum Beispiel Nationale VersorgungsLeitlinien, geeignet (siehe auch Kapitel 7).

4.9.3 Organisation und Qualitätsmanagement der MVZ

Wesentliches Kennzeichen der MVZ ist, dass die Einrichtung durch einen gemeinsamen Träger verwaltet wird. Die Führung der dort tätigen Mediziner wird durch einen ärztlichen Leiter wahrgenommen. Diese Forderung soll gewährleisten, dass Ärzte bezüglich ihrer ärztlichen Entscheidungen keine Weisungen von Nichtärzten entgegennehmen müssen. Die "Minimalausstattung" eines MVZ im Hinblick auf die ärztliche Versorgung muss durch mindestens zwei Ärzte unterschiedlicher Fach- oder Schwerpunktsbezeichnungen gewährleistet sein. Auch dürfen die in einem MVZ tätigen Ärzte nicht ausschließlich dem psychotherapeutischen oder hausärztlichen Versorgungsbereich zuzurechnen sein. Hiervon ausgenommen ist die Zusammenarbeit zwischen einem haus- und einem fachärztlich tätigen Internisten.

Seit Inkrafttreten der Gesundheitsreform 2004 wurden 1023 MVZ rechtskräftig zugelassen [17; 18; 19]. Insgesamt arbeiteten zum Ende des 1. Quartals 2008, 4445 Ärzte in MVZ, davon sind 3247, also knapp 75%, als angestellte Ärzte tätig. In etwa 58% der MVZ sind die Träger niedergelassene Ärzte, der Anteil der MVZ in Trägerschaft von Krankenhäusern nimmt jedoch beständig zu. Die meisten MVZ befinden sich in Bayern, Berlin und Niedersachsen. Im dritten Quartal 2007 sind in den bis dato gegründeten MVZ durchschnittlich vier Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen tätig, diese Arbeitsgröße ändert sich nur langsam. Die häufigsten Facharztdisziplinen sind Hausärzte, Internisten, Laborärzte, Chirurgen und Frauenärzte.

MVZ sollten nach Vorstellung des Bundesministeriums für Gesundheit professionell gemanagt werden. Dabei wird die medizinische Leitung des MVZ durch einen Arzt wahrgenommen. Das professionelle Management erlaubt es den anderen Ärzten, die im MVZ arbeiten, sich ganz auf die ärztliche Tätigkeit zu fokussieren. Es bleibt deshalb mehr Zeit für die Arbeit am Patienten, mehr Zeit zur Weiterqualifikation und letztendlich auch mehr Zeit für eine befriedigende Kommunikation mit Mitarbeitern und Patienten. Durch effiziente Koordination und Kooperation im Rahmen der Behandlungen, aber auch durch gemeinsame zentrale Abwicklung der Verwaltungsaufgaben sowie die gemeinsame Nutzung von technischen Einrichtungen und Informationstechnologien lassen sich Wirtschaftlichkeitspotenziale erschließen [1]. Ein sinnvoll ausgewähltes Qualitätsmanagement stellt dabei eine effiziente Unterstützung des Managements dar.

Die Konzeptionierung Medizinischer Versorgungszentren heutiger Prägung ist vor dem Hintergrund bestehender Qualitätsdefizite in der Versorgung von kranken, insbesondere von chronisch kranken Menschen zu betrachten. Einige Ziele der integrierten Versorgung und insbesondere auch der MVZ sind mit Qualitätszielen vieler Qualitätsmanagementsysteme wie beispielsweise DIN ISO 9001 oder EFQM identisch:

- Optimierung der Versorgungsprozesse

über den gesamten Verlauf einer Erkrankung. - Kundenorientierung

Durch kurze Wege, eine bessere Abstimmung von Diagnostik und Therapie unterschiedlicher Leistungserbringer und bessere Kommunikation zwischen den einzelnen Leitungserbringern wird eine effizientere Koordination der Abläufe ermöglicht. Besonderes Augenmerk kann dabei auf die Bedürfnisse der Patienten gelegt werden. Auch im Sinne der Kundenorientierung ist die Bündelung unterschiedlicher Kompetenzen von Vorteil. - Mitarbeiterorientierung

Durch optimierte Kommunikation und Kooperation zwischen den einzelnen Professionen sowie durch die Konzentration auf medizinische Arbeitsinhalte lässt sich die Arbeits- und Berufszufriedenheit verbessern. Darüber hinaus ermöglichen MVZ eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten. - Professionelles Management

Bei MVZ wird Führung durch ein professionelles Management gefordert. Dies hat für Ärzte, die in einem MVZ arbeiten, den Vorteil, dass diese Aufgaben delegiert werden können. Für größere Praxen besteht seit der Schaffung von MVZ die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Organisationsformen zu wählen. Die beteiligten Ärzte können sich als Gemeinschaftspraxis oder als MVZ organisieren. Viele organisationsrechtliche Grundlagen sind dabei gleich: Abrechnung nach dem EBM, gemeinsame Anstellung von Personal und gemeinsame Nutzung von Geräten. Der Vorteil der MVZ liegt darin, dass durch das professionelle Management die Verwaltungsaufgaben delegiert werden können.

Die Organisationsstruktur eines MVZ erfordert die Umsetzung von Qualitätsmanagement auf mehreren Ebenen. Zum einen ist die Etablierung eines Qualitätsmanagementsystems als originäres Management-Tool im Rahmen der Organisation und Verwaltung des MVZ sinnvoll, zum anderen können gleichzeitig die medizinischen Versorgungsabläufe mit qualitätsgesicherten evidenzbasierten Leitlinien, die die Grundlagen der Prozessoptimierung bilden, unterstützt werden.

Auf der Ebene der Strukturqualität gelten die gleichen Anforderungen bezüglich der technischen Ausstattung, der Infrastruktur und der baulichen Voraussetzungen wie für andere Leistungserbringer im ambulanten Bereich. Auch die übrigen Rahmenbedingungen, wie die erforderliche Qualifikation für die Erbringung bestimmter Leistungen und die Aus-, Fort-, Weiterbildung des gesamten Praxispersonals, unterscheiden sich nicht. Qualitätsmanagement in einem MVZ kann jedoch allein aufgrund der spezifischen organisatorischen Bedingungen zusätzliche Potenziale nutzen:

Gut strukturierte Praxisabläufe verringern die Fehlerwahrscheinlichkeit und können Kosten sparen.

- Klare Zuordnung von Abläufen und Verantwortlichkeiten steigert die Transparenz, die Arbeitsmotivation und damit auch die Zufriedenheit.

- Durchstrukturierte Versorgung gewährleistet gleichmäßige Versorgungsqualität und erhöht dadurch die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter und das Vertrauen der Patienten.

- Nachweisbare (hohe) Qualität kann als Wettbewerbsvorteil genutzt werden.

Im Rahmen der Prozessoptimierung können alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Versorgung des Patienten medizinisch sinnvoll und organisatorisch effizient gestaltet werden. Dies sowie verbesserte Arbeits- und Kommunikationsbedingungen wirken sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch positiv auf die Ergebnisqualität aus.

Bei Erfassung von Qualitätsindikatoren wie Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit oder Praxisergebnissen können die entsprechenden Parameter entsprechend dem Deming-Zyklus (plan-do-check-act) in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess optimiert werden.

Eine fundierte Planung und Vorbereitung der Einführung eines Qualitätsmanagements schützt vor Misserfolgen und Frustrationen. Daher sollte man sich bereits vor Umsetzung einer neuen Versorgungsform für ein Qualitätsmanagement-Verfahren oder Konzept entscheiden. QM kann dabei helfen, organisatorische Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig für alle Akteure Eindeutigkeit und Transparenz herstellen.

Wird QM als Management-Tool eingesetzt, so ist zu bedenken, dass es stets auch Aufgabe aller Mitarbeiter sein sollte. Bei der konkreten Ausgestaltung von Prozessbeschreibungen, Verantwortlichkeitszuschreibungen, Checklisten und Ähnlichem ist es wesentlich, die Betroffenen in die Erarbeitung der entsprechenden Dokumente einzubeziehen.

Der Aufbau einer kooperativen Versorgungsform ist immer eine nicht zu unterschätzende Organisationsentwicklungsaufgabe. QM kann als Instrument zur Unterstützung dieses Prozesses wertvolle Dienste leisten.

Ob MVZ das hohe Potenzial an Verbesserungsmöglichkeiten sowohl bezüglich einer Steigerung der Qualität als auch der Effizienz realisieren können, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.

Tab. 4.4: Tipps zum Vorgehen

|

4.10 (Ärztliche) Führung einer Praxis sowie eines Medizinischen Versorgungszentrums

"Wer führen will, muss Menschen mögen." – Dieser vielleicht komisch klingende Satz kann zum einen durchaus unser Erfolgskonzept charakterisieren. Zum anderen kann jene Aussage – als Arbeitshypothese verstanden – den weiten Bogen reflektieren zwischen pragmatischem Handeln und philosophischem Hintergrund. All dies ist uns ärztlicherseits wohl vertraut.

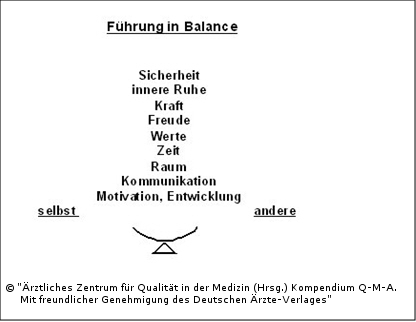

Wissen und Anwenden-Können von Führungs- Methoden sind wichtig für unser ausgewogenes und erfolgreiches Handeln als Chefin oder Chef.

Bedeutet Führung doch auch, die als wertvoll erkannten Ziele bei innerer und äußerer Kritik adäquat zu realisieren.

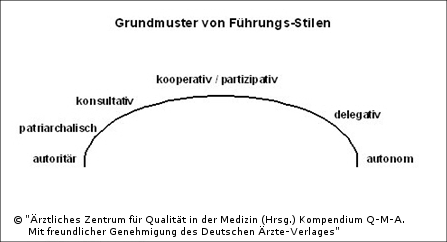

Abb. 4.3: Grundmuster von Führungsstilen (modifiziert nach Poimann)

Essenziell für langfristigen immateriellen sowie materiellen Gewinn für möglichst viele Beteiligte ist die nachhaltige Beschäftigung mit Wertschätzung und Wertschöpfung – durch und mit Menschen, unseren Angestellten ebenso wie unseren internen und externen Partnern.

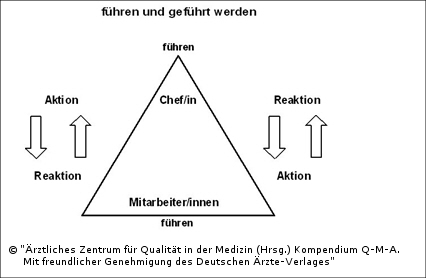

Und: Bekanntlich ist kein Führungsvorgang isoliert, sondern grundsätzlich gekennzeichnet von actio ↔ reactio.

Abb. 4.4: Führen und geführt werden – wiederkehrende Wechselwirkung

Betrachten wir kurz den derzeitigen nicht nur "Mega-Trend", sondern vielmehr das zunehmende Verständnis von mittel- und langfristig erfolgreicher Führung in großen und mittleren Unternehmen in Mitteleuropa, so fallen zwei Aspekte besonders auf:

- Führen wird als Wert-Schöpfen nicht gegen andere Menschen, sondern mit anderen Menschen verstanden.

- Vorleben einer in sich ruhenden Führungs-Persönlichkeit ist wesentlicher Erfolgs-Co-Faktor.

Die Reflexion und (ergänzende) Vermittlung nicht nur ökonomischer Werte, vielmehr humanistischer Grundhaltungen ist aktuell zu einem zentralen Dreh- und Angelpunkt geworden; "coaches", Trainer, Seminar-Leiter sind nicht nur Psychologen, sondern häufig Pfarrer und Patres sowie – Ärztinnen und Ärzte!

Die so genannten "weichen Faktoren und Fähigkeiten" finden viel Beachtung und bringen – nota bene! – auch dem Klerus nachhaltige merkantile Gewinne:

So zählt beispielsweise der Benediktiner- Mönch Anselm Grün, Cellerar, also quasi kaufmännischer Leiter, der Abtei Münsterschwarzach zu den Bestseller-Autoren: Sein Buch mit dem Titel "Menschen führen – Leben wecken" wurde bis Anfang 2007 gut 15 Millionen mal verkauft. Der bärtige, schlanke Mit-Sechziger-Mönch mit seinen warmen, blitzenden Augen, dem Gegenüber freundlich zugewandt wirkend, zählt neben beispielsweise Anselm Bilgri, einem vormaligen, ebenfalls Benediktiner-Mönch, zu den "Schwergewichten" unter den Führungs-Rat-Gebern. Pater Anselm Grüns Führungsmodell wird als "gerade heute zukunftsweisend" in Rezensionen beschrieben: Führen durch Menschlichkeit.

Abb. 4.5: Die innere Ausgeglichenheit primär des Chefs bringt Balance in der und in die Führung

Die nun folgenden Schemata, Skizzen und Tabellen sollen im Überblick teils Bekanntes reflektieren, teils neues Nützliches eröffnen:

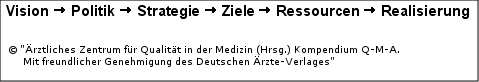

Basis für erfolgreiche Führung ist es, freie Ideen in konkrete Konzepte umzusetzen:

Abb. 4.8: "Klassische" Basis für Führung

Grundsätzlich beruhen Führungsmöglichkeiten auf:

- Zwang, Position

- Wissen, Erfahrung

- Bewunderung

- Belohnung/Motivation

Für unseren Führungs-Vorgang kann es hilfreich sein, immer wieder zu reflektieren, dass Lernen (von uns selbst und natürlich anderen) auf vier Grundlagen beruht:

- kognitiv (Kenntnis)

- affektiv (Haltung)

- psychomotorisch (Fertigkeit)

- interpersonell (Teamarbeit/Beziehungen)

Eine kleine "Auszeit": Bitte, gönnen Sie sich vielleicht für einen ganz von Ihnen persönlich gewählten Moment Zeit und Raum für ein persönliches Erinnern, Nachdenken, Aufschreiben von Ihnen selbst erlebten Beispielen

- verbesserbarer Führung,

- guter Führung

und suchen, vielmehr finden Sie wahrscheinlich ein kleinstes gemeinsames Vielfaches.

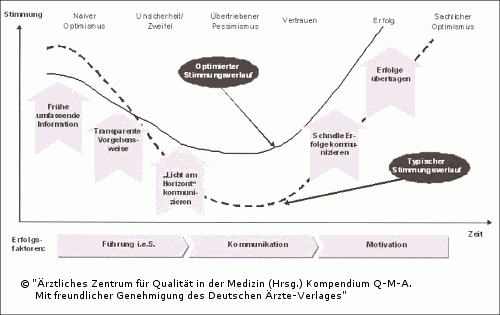

Zwei wichtige Co-Faktoren für erfolgreiche Führung sind Authentizität der Führungspersönlichkeit sowie nicht nur informell, sondern formell eindeutig kommunizierte Handlungsanleitungen hinsichtlich Personal, Zeit, Raum/Zuständigkeit.

Gelegentlich hilft uns selbst dann der Sinn-Spruch:

"Kommunikation ist die Illusion darüber, dass sie zu Stande gekommen ist...."

Abb. 4.9: Optimierbarer Stimmungsverlauf bei Veränderungsprozessen

Als Aufgaben/Charakteristika einer Führungspersönlichkeit gelten (modifiziert nach [4; 23]):

- Für Ziele sorgen (Ziele vereinbaren, Ziele vorgeben)

- Verantwortlich organisieren

- Entscheiden: 80/20 (d. h. 80% des erzielbaren Ergebnisses mit 20% Aufwand)

- Kontrollieren (Messen Be-Urteilen)

- Menschen fördern und entwickeln

- Hingabe leben

- Für "work-life-balance" sorgen

Orientieren wir uns bei unserem Führungsvorgang, bitte, wieder am Menschen: Menschen streben bekanntlich – wohl wir auch?! – nach (aus [12]):

- Anerkennung

- Nähe

- Autonomie

- Status

- Rolle

(Erst) Zahlen, Daten, Fakten sichern Führungs-Erfolg

Kennzahlen sind nicht selbstführend, sondern das Erreichen und/oder Einhalten von Kennzahlen ist durch Chef oder Chefin zu unterstützen. Dabei hilft es, für das Unternehmen Praxis oder MVZ einfache Kennzahlen festzulegen – zugegebenermaßen wissend, dass die erforderliche Kooperation von Patienten die Wertigkeit von Kennzahlen relativieren kann.

Einige Beispiele für effiziente, übersichtliche Kennzahlen v. a. aus der Ebene der Prozessqualität sind:

- recht-/frühzeitiger (Wieder-)Beginn der Arbeitszeit, auch nach Pausen,

- niedriger/rückläufiger Krankenstand von Mitarbeitern,

- Häufigkeit protokollierter Mitarbeiterbesprechungen mit nachgewiesenen "therapeutischen Konsequenzen", Patienten- und Mitarbeiter-Rückläufe,

- dokumentierte Befund-Verlaufskontrollen bei Patienten mit chronischen Erkrankungen,

- Quote von Patienten mit überprüftem, dem Stand der RKI-Empfehlungen entsprechenden Impfstatus.

Vorbekanntes Wissen und persönliche Erfahrungen "in Sachen (ärztlicher) Führung" ergeben gemeinsam mit eventuell der ein oder anderen neuen Anregung doch nur das einfache Fazit:

Das – mindestens mittelfristig – erfolgreiche Ergebnis zählt

Führung ist, was bei den Adressaten wirklich ankommt und "sogar" vom Team mit "Hirn und Herz", also Verstand und Gefühl, zum Nutzen möglichst Vieler umgesetzt wird.

Wichtige Basis hierfür sind Ausgeglichenheit, Kraft, Fähigkeiten mit positiver Ausstrahlung von Chef oder Chefin.

Addendum:

Von der "Ich-AG" zum "Wir-Erfolg" im Gesundheitswesen

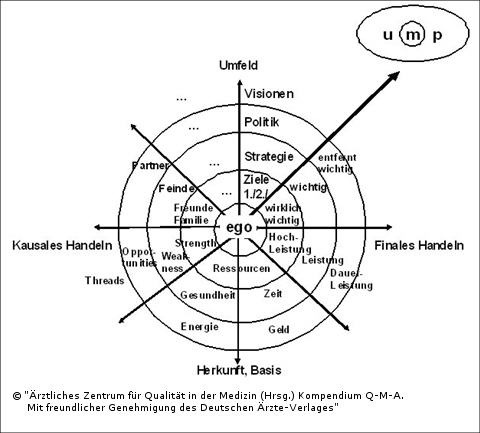

Zum Bestimmen, Justieren, Weiterentwickeln der ganz persönlichen Leistungs- und Führungsposition mögen die folgenden drei, bitte, individuell ergänzbaren Abbildungen anregen:

Abb. 4.10: "ego" und unverwechselbare medizinische Persönlichkeit

Abb. 4.11: USP = Unique Selling Proposition – in der sogenannten "freien Wirtschaft" eine bekannte, wichtige Begrifflichkeit; individuell einfügbarer persönlicher Bedeutungsinhalt

Kleine "Auszeit" mit Aufschreiben Ihrer Gedanken zu 1.–5. – bitte, wenn Sie wollen:

Weiß ich wirklich um meine ganz persönliche unverwechselbare medizinische Position in meiner Praxis bzw. im Medizinischen Versorgungszentrum?

Abb. 4.12: Fragen-Rahmen für die Bestimmung meiner individuellen Leistungs-/Führungs-Position

| Rahmen für die Beschreibung meiner Leistungs-/Führungs-Position |

|

4.11 Telematik als Unterstützung des Qualitätsmanagements

Die ärztliche Profession verändert sich. Ständig kommen neue medizinische Behandlungsmethoden in die Praxen. Die Bevölkerung wird durchschnittlich älter und ist in höherem Alter oft multimorbid. Auf diese Entwicklungen müssen die Krankenversicherungssysteme reagieren, die in allen entwickelten Ländern mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen haben. Auch die Ärzte müssen sich auf die neuen Gegebenheiten einstellen.

Das heißt lebenslange Fortbildung, um immer auf dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft zu sein. Gleichzeitig werden Ärzte immer mehr in die ökonomische Verantwortung für die Krankenversicherung einbezogen. Oft werden sie mit den notwendigen Rationierungsentscheidungen auch allein gelassen, da die Politik der Bevölkerung immer noch verspricht, dass das medizinisch Notwendige für alle zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung gemacht werden kann. Das ist aber bereits heute nicht mehr möglich. Für Ärzte heißt diese Tatsache: Sie müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um so wirtschaftlich wie möglich zu arbeiten, und die Behandlung unserer Patienten möglichst ohne Reibungsverluste im System organisieren. Die Versorgungsformen müssen modernisiert und den veränderten Bedürfnissen angepasst werden. Nur dann kann der Anspruch, die Bevölkerung dauerhaft und auf hohem qualitativen Niveau zu versorgen, zukünftig noch umgesetzt werden.

Dabei soll die moderne Technik helfen. Telematik ist eines der wichtigsten Projekte bei der Modernisierung der Gesundheitsinfrastruktur. Der folgende Artikel gibt einen kurzen Überblick über die gesetzlichen Grundlagen, den Stand der Einführung der Gesundheitstelematik und zeigt Möglichkeiten auf, wie die Gesundheitstelematik den Arzt bei seinem Qualitätsmanagement unterstützen kann.

Gesetzliche Grundlage

Der deutsche Gesetzgeber hat deshalb mit den Reformen des Jahres 2004 auch die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte gesetzlich verankert. Bereits seit Mitte der 90er existiert in Deutschland die Krankenversichertenkarte (KVK). Die KVK dient dazu, die versicherungsrelevanten Daten in die Praxisverwaltungssysteme einzuspeisen. Erst mit ihrem Einlesen ist der Arzt zur Abrechnung der Behandlung mit den Kassenärztlichen Vereinigungen bzw. den Krankenkassen berechtigt. Die Schwächen der KVK: Daten außerhalb der versicherungsrelevanten Angaben sind mit ihr nicht transportierbar und sie ist nicht missbrauchsfrei. Die neue elektronische Gesundheitskarte (eGK) sowie die dahinter liegende Telematik-Infrastruktur sollen sie deshalb ablösen.

Die zur Einführung erforderlichen gesetzlichen Regelungen liefert das SGB V:

- § 290fordert eine lebenslange und eindeutige Krankenversichertennummer, die von einer Vertrauensstelle auf der Grundlage der Rentenversicherungsnummer gebildet und ausgegeben werden kann.

- Diese Aufgabe wird derzeit von den Krankenkassen bearbeitet. Der Umstellungsaufwand ist jedoch nicht zu unterschätzen.

(http://www.kvnummer.gkvnet.de)

- Diese Aufgabe wird derzeit von den Krankenkassen bearbeitet. Der Umstellungsaufwand ist jedoch nicht zu unterschätzen.

- § 291legt die auf der Karte zu speichernden Daten zum Versicherungsverhältnis fest. Neben den Daten der heutigen Krankenversichertenkarte sind dies das Geschlecht und der Zuzahlungsstatus.

- Der Datenschutz hat den Schutz einzelner Angaben wie Zuzahlungsstatus und DMP-Kennzeichen gefordert. Diese Daten sind nur für Heilberufler lesbar.

- § 291a SGB V

- verpflichtende Anwendungen:

administrative Daten und Übermittlung ärztlicher Verordnungen - freiwillige Anwendungen:

Notfallversorgung, Arzneimitteldokumentation, elektronische Patientenakte und durch den Patienten bereitgestellte Daten (z. B. Organspendeausweise oder Patientenverfügungen etc.)

- verpflichtende Anwendungen:

- Zugriff auf Daten haben ausschließlich Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, deren Personal sowie sonstige Erbringer ärztlich verordneter Leistungen mittels Heilberufsausweis (HBA).

- Das Erheben, Verarbeiten und Nutzen der Daten bei freiwilligen Anwendungen (außer Notfalldaten) ist nur mit Zustimmung des Versicherten zulässig.

- Der Zugriff auf das eRezept ist entweder mittels HBA bzw. Berufsausweis oder durch Freigabe des Versicherten möglich.

Tabelle 4.5 gibt einen Überblick über die gesetzlichen Regelungen zum Schutz der personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Einführung der Telematik-Infrastruktur.

Die erste Spalte der Tabelle führt die jeweiligen Daten auf, die zweite Spalte legt dar, wo diese im SGB V beschrieben werden. Die Spalten 3 und 4 zeigen auf, ob die Daten aus Spalte 1 auf der Karte gehalten werden sollen oder aber ob eine Online-Speicherung möglich ist. Sofern das Gesetz keine Aussagen über den Speicherort macht, sind jeweils beide Varianten erlaubt. Die Spalten 5–8 führen auf, ob und an welcher Stelle das Gesetz Vorgaben über die Zugriffsberechtigung macht.

Tab. 4.5: Gesetzliche Regelungen zum Zugriff auf personenbezogene Daten

| eGK, Zugriffsrechte und Datenschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Attribut/ Anwendung |

Fundstelle | Karte | Online | Zugriff nur durch Arzt über HPC | Zugriff durch Versich- erten |

Zugriff nur durch Authori- |

Sonst. Zugriffs- rege- lungen |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Kassenname |

§ 291 II |

X? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| WOP-KZ |

§ 291 II |

X? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Versicherten- name |

§ 291 II |

X? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Geburtsdatum |

§ 291 II |

X? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Geschlecht |

§ 291 II |

X? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Anschrift |

§ 291 II |

X? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| KVK-Nr |

§ 291 II |

X? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Versicherten- status |

§ 291 II |

X? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Zuzahlungs- status |

§ 291 II |

X? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Beginn des Versicherungs- schutzes |

§ 291 II |

X? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Daten für Verordnungen |

§ 291a II S. 1 |

X § 291a II |

X |

§ 291a IV, § 291a V |

§ 291a IV |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| EU-KVK (E111) |

§ 291a II S. 2 |

X |

X |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Notfalldaten |

§ 291a III Nr. 1 |

X |

§ 291a V ("… auch"?) |

§ 291a IV |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| eArztbrief |

§ 291a III Nr. 2 |

X |

§ 291a V |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Daten zur Prüfung AMTS |

§ 291a III Nr. 3 |

X |

§ 291a V |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ePatientenakte |

§ 291a III Nr. 4 |

X |

§ 291a V |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| vom Versicherten zur Verfügung gestellte Daten |

§ 291a III Nr. 5 |

X |

§ 291a V mit Karte incl. qual. Signatur |

§ 291a V |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Patienten- quittung |

§ 291a III Nr. 6 |

X |

§ 291a V |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Einwilligung des Patienten für freiwillige Anwendungen |

§ 291a II |

X |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Protokollierung der letzten 50 Zugriffe |

§ 291a VI |

X? |

X? |

§ 291a VI |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Gesetzlich nicht eindeutig geregelt ist der Ablageort administrativer Daten des Versicherten. Derzeit wird jedoch davon ausgegangen, dass sich diese Daten auf der Gesundheitskarte befinden. Ebenfalls ist nicht klar geregelt, wo die Information über die letzten 50 Zugriffe auf die Daten der Gesundheitstelematik gehalten werden sollen.

Forderungen der Ärzte an die Gesundheitstelematik

Die Bundesärztekammer, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Bundeszahnärztekammer, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft sowie der Deutsche Apothekerverband haben im Juni 2006 "Anforderungen ... an eine anwenderorientierte und sichere Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen" formuliert [8].

Die wichtigsten Anforderungen hieraus lassen sich wie folgt skizzieren:

- Datenschutz und Datensicherheit

Die Telematik-Infrastruktur muss dem Stand der Technik entsprechend sicher sein. Die zu übermittelnden sowie die gespeicherten Daten müssen mit modernen Verschlüsselungsmethoden gegen unberechtigten Zugriff gesicherten werden. Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient darf keinesfalls beeinträchtigt werden. - Handhabbarkeit und Wirtschaftlichkeit

Die Anwendungen, Komponenten und Verfahren der Telematik-Infrastruktur müssen für den Arzt und Patienten durchschaubar sein. Für den Arzt darf kein Mehraufwand durch Benutzen der Technik entstehen. - Ständige wissenschaftliche Überwachung (Evaluation)

Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte muss wissenschaftlich begleitet werden, um frühzeitig auf negative Entwicklungen aufmerksam zu werden und Fehlentwicklungen korrigieren zu können. - Therapiehoheit des Arztes

Die Therapiehoheit des Arztes bleibt unangetastet. Keinesfalls darf die Telematik-Infrastruktur dazu missbraucht werden, den Arzt zu überwachen bzw. in der Wahl seiner Behandlungsmethoden zu beeinflussen. - Kosten

Für den Arzt müssen die Einführung, der Betrieb und die Handhabung der Telematik-Infrastruktur kostenneutral erfolgen. - Spezielle Anforderungen

- Anforderungen zu einzelnen Telematik-Anwendungen

- Performance

Die Telematik-Infrastruktur muss hinreichend schnelle Abläufe gewährleisten, damit für den Arzt in der täglichen Arbeit keine Wartezeiten entstehen. - Auswirkungen auf den Prozessablauf Ausnahme- und Offline-Szenarien müssen für den Arzt nach wie vor unbürokratisch handhabbar sein.

- Sicherheitsanforderungen

Möglichkeiten der Telematik bei der Umsetzung des Qualitätsmanagements

Verfügbarkeit von Information

Generell kann festgehalten werden, dass für den Arzt zukünftig die für die Behandlung erforderliche Information deutlich schneller zur Verfügung stehen kann als heute. Er wird sich durch die elektronische Patientenakte Einblick verschaffen können über Vorerkrankungen, Voruntersuchungen, erfolgte Medikation etc. Hierdurch besteht grundsätzlich die Möglichkeit, zu einer Behandlung auf verbesserter Informationsbasis zu gelangen. Allerdings sind in diesem Zusammenhang zwei Aspekte zu betrachten:

- Für den Arzt könnte das Problem, dass die Daten u. U. nicht vollständig für ihn einsehbar sind, entstehen. Er kann sich also nicht darauf verlassen und ist in den Fällen, in denen der Patient sich dazu entschieden hat, Daten nicht speichern zu lassen oder sie zu "verstecken", gezwungen, weiterhin eine eigene Anamnese zu erstellen bzw. diagnostische Maßnahmen zu ergreifen. Hier müsste technisch geklärt – und im Zweifel auch bewiesen – werden können, welche Daten für den Arzt zum Behandlungszeitpunkt zur Verfügung standen.

- Für den Arzt könnte ein Informationsüberangebot entstehen. Beim Vorliegen einer umfangreich gefüllten elektronischen Patientenakte wird es praktisch unmöglich sein, dass er vor einer Behandlung die gesamte Patientenakte studiert.

Für den Arzt bedeuten die obigen Punkte, dass er jederzeit frei entscheiden können muss, ob er die Daten aus der elektronischen Patientenakte zur Behandlung eines Patienten verwenden möchte oder nicht.

Der Nutzen der Anwendung "Notfalldaten" ist medizinisch umstritten. Sicher käme kein Arzt im Rettungsdienst auf die Idee, einen Patienten bei einem Unfall erst nach seiner Gesundheitskarte zu durchsuchen um diese dann in ein Lesegerät zu stecken und nach möglicherweise auf der Karte vorhandenen Notfalldaten zu suchen. Als eine Sammlung klinischer Basisdaten für den Patienten machen die dortigen Daten allerdings durchaus Sinn.

Computergestützte Behandlung

In diesem Zusammenhang heben sich zwei mögliche Anwendungsbereiche der Telematik- Infrastruktur hervor:

- Arzneimittelunverträglichkeitsprüfung

- Leitliniengestütztes Arbeiten

Arzneimittelunverträglichkeitsprüfung/Arzneimitteltherapiesicherheit. Hier geht es vor allem darum, dem Arzt zum Zeitpunkt der Verordnung durch ein geeignetes Computerprogramm Hinweise auf mögliche Arzneimittelunverträglichkeiten bzw. Fehldosierungen zu geben.

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die erforderlichen Daten

- vollständig elektronisch erfasst werden und

- maschinell auswertbar sind.

Die für ein solches System zur Arzneimitteltherapiesicherheit erforderlichen medizinischen Daten werden derzeit flankierend zum technischen Aufbau der Telematik-Infrastruktur erarbeitet. Problematisch wird allerdings sein, dass derzeit nicht alle für ein solches System erforderlichen Informationen maschinell auswertbar sind. So sind konkrete Anwendungsregeln für Arzneimittel z. B. bei Niereninsuffizienz oder bei älteren Patienten zwar erforderlich, fehlen jedoch häufig.

Weitergehende Informationen zum Thema finden sich in [15].

Leitliniengestütztes Arbeiten. Medizinische Leitlinien geben Empfehlungen über angemessene Vorgehensweisen bei der Behandlung bestimmter Krankheitsbilder. Man verspricht sich durch den Einsatz der Leitlinien eine Verbesserung der medizinischen Behandlungsqualität. Jedoch finden sie derzeitig zum Zeitpunkt der konkreten Behandlung oft keine oder nur ansatzweise Anwendung. Dies hat mehrere Gründe:

- Die Leitlinie ist für den Arzt zum Behandlungszeitpunkt nicht verfügbar. Der Arzt müsste sie hierzu jedoch entweder auswendig kennen, er müsste die für ihn relevanten Leitlinien in jedem Behandlungsraum auf seinem Schreibtisch vorliegen haben oder aber sie müsste aus dem Praxisverwaltungssystem abrufbar sein.

- Idealerweise greift eine Software, die einen Arzt zum Behandlungszeitpunkt durch eine hinterlegte Leitlinie unterstützen soll, auf die konkreten Patientendaten zurück und gibt ihm im Einzelfall Anregungen zur leitliniengerechten Behandlung. Hierzu wären folgende Voraussetzungen erforderlich:

- Die Leitlinie selbst muss EDV-gerecht aufbereitet sein. Hinweise wie "In diesem Fall ist die tägliche Dosis zu reduzieren" müssen in klare, programmierbare Anweisungen übersetzt werden.

- Medizinisch relevante Angaben zum Zustand des Patienten müssen EDV-gerecht aufbereitet werden. Hierzu müssen Nomenklaturen wie SNOMED durch das Praxisverwaltungssystem unterstützt werden (vgl. http://www.snomed.org, http://de.wikipedia.org/wiki/SNOMED).

- Damit auch medizinische Informationen, die von anderen Ärzten und damit über andere Praxisverwaltungssysteme abgelegt worden sind, verwendet werden können, müssen diese – zumindest bezogen auf die Übergabeschnittstelle – demselben Datenmodell folgen, d.h. die Daten müssen strukturell und semantisch gleich aufgebaut sein. Hierzu bieten sich Strukturen wie HL7 an (vgl. http://www.hl7.org, http://www.hl7.de).

Weitergehende Informationen zur Thematik finden sich in [25]. Hier wird auch aufgezeigt, dass es noch großer Anstrengungen bedarf, bis der diesbezügliche Idealzustand erreicht ist.

Eine rechnergestützte Integration der Leitlinien wird dennoch als sinnvoll erachtet, da dem Arzt unmittelbar beim "point of care" Behandlungshinweise gegeben werden könnten.

Wenn dieser Ansatz jedoch überhaupt funktionieren soll, dann ist er nur über die Gesundheitstelematik technisch umsetzbar.

Beschleunigte Arbeitsabläufe

In diesem Zusammenhang lassen sich exemplarisch folgende – z. T. über das Gesetz hinausgehende – Anwendungen nennen:

- Arztbrief

Einerseits wird alleine die Tatsache, dass die Arztbriefe – ähnlich wie eine E-Mail – zukünftig schon zum Zeitpunkt des Versandes beim Empfänger vorliegen können, einen Vorteil bringen. Ein weiterer, wesentlicher Vorteil ist allerdings die medienbruchfreie Übertragung von Informationen vom Absender zum Empfänger. Dieser Vorteil kann noch erhöht werden durch einen weitgehend strukturierten Arztbrief, von dem sich Teile maschinell verwenden lassen. - Labordatenaustausch

Hier versprechen sowohl der elektronische Laborauftrag als auch die – bundeseinheitlich standardisierte und von jedem Praxisverwaltungssystem gleichermaßen interpretierbare – Übermittlung von Laborbefunden eine deutliche Arbeitserleichterung. Die KBV erarbeitet derzeit für diese Bereiche entsprechende Schnittstellen. - Vereinfachte Verfahrensdokumentation

Die auf Wunsch der Krankenkassen papiergebundene Einführung der elektronischen Dokumentation für Disease-Management-Programme (DMP) zeigte, dass es in einzelnen Bundesländern zu über 98% fehlerhaft bzw. implausibel ausgefüllten Bögen kam, so dass diese nicht verwendbar waren. Dies wiederum führte zu massivem Mehraufwand in den Praxen sowie bei den Annahmestellen. Dieses Problem kann erfahrungsgemäß eine elektronisch abgebildete, strukturierte Dokumentation vollständig ausschalten und somit zu einer sehr guten Dokumentationsqualität führen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung erarbeitet derzeit Schnittstellen zur elektronischen Abbildung der offiziellen Formulare sowie für die kommende Version der DMP-Dokumentationen. Auch sind Schnittstellen- sowie Protokolldefinitionen zum Austausch von Daten des Praxisverwaltungssystems (PVS) mit Drittsystemen in Arbeit. Hierdurch wird der bisherige Medienbruch, der durch manuelle (Doppel-)Eingabe von Parametern in der Praxis entsteht, bei der Übergabe von Daten aus dem PVS in ein spezialisiertes Drittsystem entsteht, vermieden. - KV-Abrechnung

Derzeit erfolgt die Abgabe einer KV-Abrechnung durch die Praxis nach Quartalsende. Alle in der Arztabrechnung vorhandenen Inplausibilitäten müssen durch die Kassenärztliche Vereinigung maschinell oder manuell – teilweise verbunden mit Rückfragen in der Praxis – richtiggestellt werden. Zukünftig wird der Arzt innerhalb des Quartals über die Telematik-Infrastruktur Testabrechnungen an die KV übertragen können. Diese werden dort maschinell geprüft, beregelt und mit maschinell auswertbaren Fehlermeldungen an die Praxis zurückgeschickt. Diese kann die Fehler im Nachgang bereinigen. Durch diesen, ggf. iterativen Prozess, kann die Praxis am Quartalsende eine weitgehend fehlerfreie Abrechnung einreichen.

Stand der Arbeiten

Allgemeines

Die Schwierigkeiten des Projektes eGK lassen sich alleine schon daran ablesen, dass ca. 80 Mio. Versicherte, 140 000 niedergelassene Ärzte, 2200 Krankenhäuser, 20 000 Apotheken und die Krankenkassen miteinander vernetzt werden müssen.

Verantwortlich für die Umsetzung ist – in enger Abstimmung und unter Aufsicht des Ministeriums – die dafür gegründete gematik mbH (http://www.gematik.de). Diese Gesellschaft besteht aus der Bundesärztekammer, der Bundeszahnärztekammer, der Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände, der deutschen Krankenhausgesellschaft, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Spitzenverbänden der Gesetzlichen Krankenversicherung. Beteiligt werden außerdem die Private Krankenversicherung, andere Verbände der Leistungserbringer, die direkt betroffen sind, sowie die Industrie.

Bei so vielen Beteiligten ist es klar, dass Abstimmungen und Festlegungen dauern, denn jede Organisation hat ihre eigenen Interessen und muss die ihrer Mitglieder wahren. Hinzu kommt, dass vielfältige rechtliche Vorschriften beachtet werden müssen.

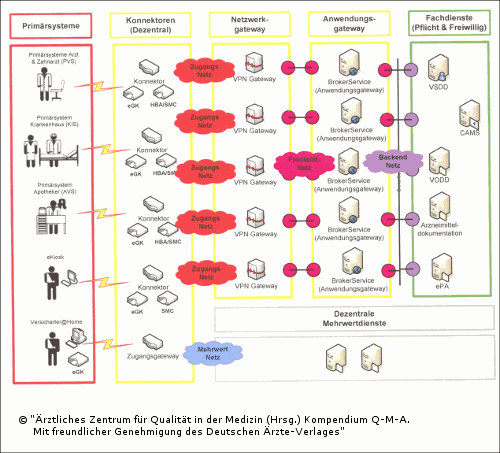

Die Abbildung 4.13 gibt einen Überblick über die geplante Gesamtarchitektur.

Die Abbildung 4.13 macht deutlich, dass sich jeder Arzt über einen sektoralen Zugangsknoten an eine zentrale Infrastruktur anwählt. Hierbei stellen die Zugangsknoten sicher, dass nur berechtigte Heilberufler bzw. Organisationen Zugang zu diesem geschlossenen Gesundheitsnetz erhalten. In der Infrastruktur selbst befinden sich zentrale Dienste wie z. B. ein Verordnungsdienst, ein Zeitstempeldienst oder aber Dienste für die elektronische Patientenakte. Vor einer Nutzung eines Dienstes mit medizinischen Inhalten (Fachdienst) prüft dieser erneut die Berechtigung des potentiellen Nutzers. Die medizinischen Daten selbst werden auf den Diensteservern verschlüsselt abgelegt. Alle diese technischen Schutzmaßnahmen bleiben für den Arzt weitgehend verborgen, so dass er sich ganz auf seine Arbeit konzentrieren kann.

Eine Praxis benötigt zur Anbindung an die Telematik-Infrastruktur folgende Komponenten:

- ein neues Lesegerät, welches die Gesundheitskarte lesen und beschreiben kann,

- einen so genannten Konnektor, der für die technische Verbindung an die Telematik-Infrastruktur zuständig ist und darüber hinaus Aufgaben wie Verschlüsselung und Authentisierung übernimmt und

- einen elektronischen Heilberufeausweis (HBA), der den Arzt kryptographisch als solchen ausweist und für die digitale Signatur zuständig ist.

Darüber hinaus muss das Praxisverwaltungssystem für die Arbeit mit den neuen Komponenten entsprechend angepasst werden.

Die Finanzierung dieser Komponenten erfolgt durch die Krankenkassen im Rahmen extrabudgetärer transaktionsbezogener Zuschläge.

Zeitplanung der gematik

Die Projektplanung der gematik wird immer wieder stark vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) beeinflusst. Hierbei ergeben sich teilweise politisch gesetzte Termine, die technisch nicht umsetzbar bzw. wenig sinnvoll sind.

Ende 2006 wurden die ersten eGKs in Schleswig-Holstein ausgegeben. Diese beinhalteten allerdings lediglich Verwaltungsdaten und waren daher ohne weitergehende Funktionalität.

Im Laufe der Kalenderjahre 2007/2008 wurden sukzessive weitere Funktionalitäten in die Tests mit aufgenommen. Diese sind etwa:

- Speichern elektronischer Rezepte auf der Karte

- Speichern von Notfalldaten auf der Karte

- Online-Abfrage des Versichertenstatus bei der Krankenkasse

- Übertragen elektronischer Rezepte online über Server

- etc.

Nach derzeitigen offiziellen Planungen der gematik werden sich die Tests über verschiedene Stufen bis in das Kalenderjahr 2010 erstrecken. Parallel hierzu werden einzelne Komponenten der Telematik-Infrastruktur in verschiedenen Phasen eingeführt.

Die derzeitige Projektplanung der gematik schließt die elektronische Patientenakte (ePA) noch nicht ein. Die gematik hat beschlossen, dass für ePA die Leistungserbringerorganisationen zuständig sind. Deshalb entwickelt die KBV derzeit Konzepte für einen ePA-Server und Konzepte zur Nutzung der ePA in der vertragsärztlichen Versorgung. Die deutsche Krankenhausgesellschaft entwickelt gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut und einigen Klinikketten ein Konzept zur eFallakte. Diese soll ausschließlich arztgeführt sein, so dass Patienten dort nichts löschen oder verstecken können, wie es in der ePA aus Datenschutzgründen zwingend vorgeschrieben ist.

Der Weg hin zu einer strukturierten, für den Arzt nutzbringenden sektorübergreifenden Patientenakte ist allerdings noch weit.

Zusammenfassung

Das Mammutprojekt eGK kommt – wenn auch etwas langsamer als geplant – in Fahrt. Für die Ärzteschaft sind Handhabbarkeit, Datenschutz und Datensicherheit wichtig. Ebenso wichtig für die Akzeptanz der eGK ist aber auch, dass die Telematik anwenderfreundlich und möglichst unbürokratisch ist. Eine ständige wissenschaftliche Evaluation ist dringend notwendig, damit drohende Fehlentwicklungen schnell korrigiert werden können. Dabei geht es auch um die Arzt- Patienten-Beziehung, die durch den Einsatz der eGK nicht negativ beeinflusst werden darf. Ebenso wichtig ist es, dass die Telematikinfrastruktur nicht dazu dienen darf, durch ständige Überwachung und Kontrolle eine Misstrauenskultur aufzubauen. Dies gilt auch für die ärztliche Therapiefreiheit, die durch die Telematik nicht eingeschränkt werden darf.

Der Aufbau der Telematik-Infrastruktur bietet als flankierende Maßnahme für qualitätsgesichertes Arbeiten des Arztes vielversprechende Ansätze. Durch die elektronische Patientenakte sowie eine Integration medizinischer Leitlinien kann es zu einer besseren Informationslage und damit zu einer besseren Behandlung kommen.

Mehr Patientensicherheit, weniger Mehrfachuntersuchungen, schnellerer Informationsaustausch zwischen Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten und anderen an der Behandlung Beteiligten sind durchaus erstrebenswerte Ziele.

Die Ziele der eHealth-Aktivitäten sind bei allen Projektbeteilgten identisch:

Zum Wohle des Patienten und der Ärzte!

Literatur

- Amelung VE, Meyer Lutterloh K, Schmid E, Seiler R et al. (2006) Integrierte Versorgung und medizinische Versorgungszentren. Von der Idee zur Umsetzung. Med. Wiss.Verl.-Ges., Berlin

- Ärztliche Zentralstelle Qualitätssicherung (ÄZQ) Checkliste zur Bewertung von Qualitätsmanagement- Systemen in der ambulanten Versorgung.

- Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) (2008) Woran erkennt man eine gute Arztpraxis? Checkliste für Patientinnen und Patienten. 3. Aufl., ÄZQ, Berlin

- Asgodom S (2004) 12 Schlüssel zur Gelassenheit – So stoppen Sie den Stress. Kösel- Verlag, München

- Behnsen E, Medizinische Versorgungszentren – die Konzeption des Gesetzgebers II. Krankenhaus. (2004), 698

- Behnsen E, Medizinische Versorgungszentren – die Konzeption des Gesetzgebers I. Krankenhaus. (2004), 602–606

- Bergmann KO, Michalcik M, Risk-Management als Mittel der Qualitätssicherung im Krankenhaus. Z Arztl Fortbild Qualitatssich. (1999), 93, 57–62

- Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Bundeszahnärztekammer, Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung and others. Anforderungen der Leistungserbringer an eine anwenderorientierte und sichere Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen.

KBV-Telematik (4.11.11) - Bundesministerium für Gesundheit (BMG) Medizinische Versorgungszentren.

BMG-Medizinische Versorgungszentren (4.11.11) - Dierks ML, Bitzer EM, Schwartz FW, Patientenbefragungen in der Arztpraxis. Praktikabilität, Akzeptanz und Relevanz aus der Sicht von niedergelassenen Ärzten. Z Arztl Fortbild Qualitatssich. (2000), 94, 389–395

- European Foundation for Quality Management (EFQM) Die European Foundation for Quality Management.

European Foundation for Quality Management (EFQM) (4.11.11) - Fischer R, Shapiro D (2005) Beyond Reasons: Using Emotions as You Negotiate. Viking, New York

- Gerlach FM (2001) Qualitätsförderung in Praxis und Klinik. Eine Chance für die Medizin. Thieme, Stuttgart

- Graf von Luckner A, Der Arztbrief. Z Arztl Fortbild Qualitatssich. (1997), 91, 563–567

- Grandt D, Friebe H, Müller-Oerlinghausen B, Arzneimitteltherapie(un)sicherheit – Notwendige Schritte zur Verbesserung der Patientensicherheit bei medikamentöser Therapie. Dtsch Arztebl. (2005), 102, A- 509–515

- Harr R (2002) Chance und Herausforderung mit dem EFQM-System. Niederndorf

- Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) MVZ Kompendium Medizinische Versorgungszentren. Sieben Bausteine für die erfolgreiche Gründung und den Betrieb eines MVZ.

KBV-Medizinische Versorgungszentren (4.11.11) - Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) Medizinische Versorgungszentren 2006 bis 2010.

KBV-Medizinische Versorgungszentren - 2006 bis 2010 (4.11.11) - Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) Von der Idee zur Umsetzung. Entwicklung Medizinischer Versorgungszentren.

KBV-Medizinische Versorgungszentren - aktueller Entwicklungsstand (4.11.11) - Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) (2002) Stufe IV: Praktische Umsetzung und Einführung von medizinischem Qualitätsmanagement in eigener Praxis. 1. Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems. KVB, München

- Klingenberg A, Bahrs O, Szecsenyi J, Wie beurteilen Patienten Hausärzte und ihre Praxen? Deutsche Ergebnisse der europäischen Studie zur Bewertung hausärztlicher Versorgung durch Patienten (EUROPEP). Z Arztl Fortbild Qualitatssich. (1999), 93, 437–445

- Lüthy A, Lotze I, Leiske M, Rossi R, Qualitätsmanagement und Kundenorientierung: Befragung zuweisender Kinderärzte einer Berliner Kinderklinik. Z Arztl Fortbild Qualitatssich. (2000), 94, 31–35

- Malik F (2005) Führen, Leisten, Leben. Wirksames Management für eine neue Zeit. 12. Aufl., Heyne, München

- Marienhospital Osnabrück (2002) pro- CumCert und KTQ-Qualitätsbericht. Marienhospital Osnabrück, Osnabrück

- Molch S (2006) Analyse der Integrationsmöglichkeiten medizinischer Leitlinien im ambulanten Bereich unter Nutzung der EDV. Diplomarbeit an der Westfälischen Hochschule Zwickau, durchgeführt bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Westfälische Hochschule Zwickau, Zwickau

- Schreyögg J, Weinbrenner S, Busse R (2006) Leistungsmanagement in der Integrierten Versorgung. In: Busse R, Schreyögg J, Gericke C, Management im Gesundheitswesen, 106–122. Springer, Heidelberg

- Seyfarth-Metzger I, Libich B, Volz A, Methoden der Prozessanalyse, Instrumente des Qualitätsmanagements. Med Klin (Munich). (2001), 96, 567–574

- Spießl H, Cording C, Zusammenarbeit von Hausärzten mit psychiatrischen Institutionen aus Sicht der Qualitätssicherung. Z Arztl Fortbild Qualitatssich. (1999), 93, 129–133

- Spießl H, Semsch I, Cording C, Klein HE, Befragung niedergelassener Ärzte als Ausgangspunkt klinikinterner Massnahmen zur Qualitätsförderung. Z Arztl Fortbild Qualitatssich. (2001), 95, 419–423

- Toepler E (2004) Qualitätsmanagement in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialbereichs – Eine Einführung. Sozial- und Arbeitsmedizinische Akademie Baden- Württemberg, Stuttgart

- Vitt KD, Erben CM, Kupsch S, Rüther W, Mittel zur Sicherung des Heilerfolgs. Dtsch Arztebl. (2005), 102, A 3002–3001

- Wiesemann A, Klimm HD, Nüssel E, Das Östringer (Präventions-) Modell. Ergebnisse hausärztlich verantworteter "gemeindebezogener Verhaltensmedizin". Z Arztl Fortbild (Jena). (1996), 90, 59–66

- Wölker T (2002) Qualitätsmanagement in der Arztpraxis – So managen Sie Qualität. Ärzte-Zeitung-Verl.-Ges., Neu-Isenburg

Zusätzliche Literatur: